生命保険にまつわる税務

こんにちは。

公認会計士の岸です。

ご家族にもしものことがあった場合に備えて、生命保険に加入されている方が多いのではないでしょうか。

この点、保険契約期間中は保険料の支払いや保険事故発生に伴う保険金の受取りなどが行われますが、

それぞれのタイミングで課税関係の検討が必要になります。

検討が不十分ですと、保険に関する処理で思わぬ税金の支払いが生じてしまった、ということにもなりかねません。

そこで、本記事では、個人、法人の生命保険にまつわる税務の概略をまとめましたので、

保険契約内容の現状確認や新規契約などにあたっての参考にご覧いただけますと幸いです。

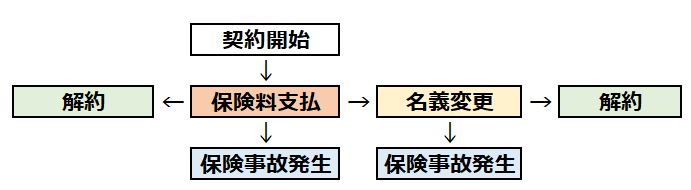

1.保険期間中の流れ

保険期間中に発生するイベントは主に以下のようなものがあります。

保険事故の発生か、保険契約の解約、により保険契約は終了します。

それぞれのタイミングで課税関係の検討が必要となります。

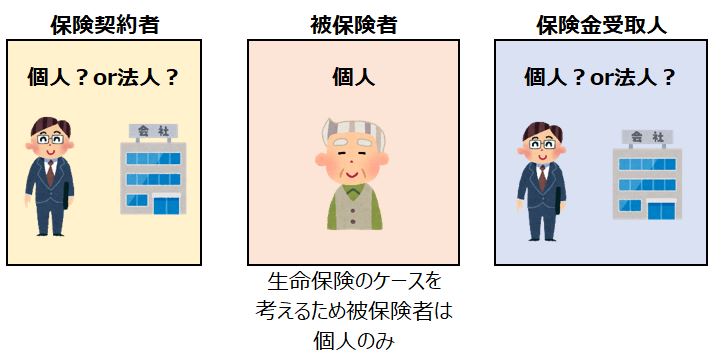

2.保険契約の登場人物

保険契約には、「被保険者」、「保険料の負担者」、「保険金受取人」の三者が登場します。

一般の人に馴染みがあるのは、親が自身が亡くなった時のために子供のために保険を契約しているなどの

個人間の契約かと思いますが、法人として役員や従業員のために保険を契約する場合もあります。

そのため、保険契約はその主体が個人であったり、法人であったり、と個々のケースによって様々であるため、

保険の税務は複雑になります。

この三者の組み合わせによって、保険契約に関する課税関係が大きく変わってきます。

3.保険料支払時の課税関係

本節以降で、保険契約中に発生するイベントごとに課税関係を紹介していきます。

まずは、契約期間中に保険料を支払った際の税務です。

(1)所得税(個人)

個人の方が生命保険料を支払っている場合には、確定申告で生命保険料控除(所得税法第76条)を適用することができます。

詳しい計算方法の説明は割愛しますが、必ずしも支払った保険料の全額が控除されるわけではなく、

一定の限度額までしか控除が認められていません。

年末近くになると保険会社から保険種類や支払保険料をまとめた資料がご自宅に送付され、

年末調整にあたって資料の提出を行われている方が多いのではないでしょうか。

(2)法人税

法人が加入する保険には様々なタイプのものがありますが、ここでは基本的な保険種類である「養老保険」と「定期保険」の

取り扱いに絞ってご紹介していきたいと思います。

「養老保険」とは、被保険者の死亡または生存を保険事故とする生命保険です。

いわゆる積立型の保険であり、お亡くなりになった際に生命保険金がおりるとともに、

いつ解約しても積み立てた額のうち一定額が必ず将来返ってきますので、貯蓄性のある保険といえます。

「定期保険」とは、一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険、と定義されています。

いわゆる掛け捨て型の保険であり、養老保険とは異なり満期保険金が存在せず、

被保険者が亡くならない限りは保険金が支払われないことから、貯蓄性がない保険といえます。

特徴としては「養老保険」は積立がある分、保険料が高くなる傾向があり、「定期保険」は保障のみですので、

保険料は低くなる傾向があります。

また、以下でご紹介する保険料の法人税の取り扱いに関しては、実は法人税法上には明確な定めはなく、

国税職員内部の取り扱い指針である基本通達というものに、その詳細が定められています。

基本通達は法令ではないので、厳密には納税者を拘束するものではないのですが、

この基本通達に従って申告を行うのが実務になっています。

理解にあたっては、その保険契約によって誰が受益者となるか?によって課税関係が変わってくると考えると、

整理しやすいかと思います。

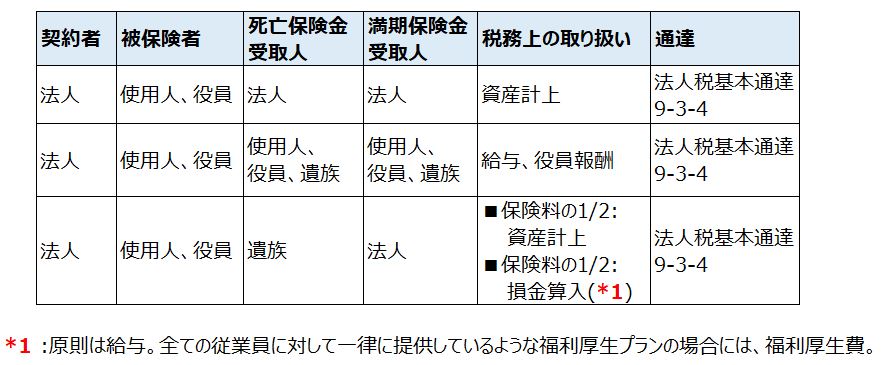

a.養老保険の取り扱い

養老保険を契約している場合の課税関係は以下の通りです。

養老保険は貯蓄性のある保険であることから、法人が受け取る保険金に対応する部分(保険料の半額)については、

資産計上が求められています。

b.定期保険の取り扱い

定期保険については、掛け捨て型の保険であり、養老保険とは異なり貯蓄性がないことから、

その全額について損金算入が認められています。

なお、定期保険には満期保険金が存在しませんが、契約期間途中で契約を解約した場合に

解約返戻金が発生するタイプのものがあります。

そのような定期保険に関しては、将来の解約時に戻ってくる返戻金部分については貯蓄性があるだろうということで、

基本通達では以下のように解約返戻率(支払保険料に対する解約返戻金の割合)という指標に基づいて定期保険を分類し、

税務上のルールを規定しています。

支払った保険料に対する解約返戻金の割合が高いほど、貯蓄性が高いものと考え、資産計上額が増加するイメージです。

(法人税基本通達9-3-5の2より抜粋)

(3)消費税(個人、法人)

消費税法上は、保険料は課税対象として馴染まないもの、非課税となっています。

個人の方が保険料を支払われている場合には、その保険料には消費税は課税されていないことになります。

また、法人が保険料を支払っている場合には、その保険料に関しては仕入税額控除が適用できないことに

留意する必要があります。

(4)その他(相続税、贈与税)

契約者が子供であるのに、その親が保険料を支払っている場合には、

実質的には親が契約者であるとみなされる可能性があることに注意する必要があります。

後ほどご説明させていただきますが、契約者と保険金受取人の関係によっては、

所得税が課税されるのか、相続税が課税されるのか、といった判定結果が大きく変わってくるため、

親が契約者であるとみなされると、課税関係が大きく変わるリスクがあります。

このリスクを回避するためには、一旦親の口座から子供の口座へ保険料相当額を振込み、

子供の口座から保険料を支払う方法が考えられます。

この時、子供の口座を実質的には親が管理している口座、すなわち名義預金として取り扱われないよう、

子供自身が通帳や印鑑を管理したり、親子間で保険料相当額の資金について贈与契約を締結することも考慮する必要があります。

4.保険名義変更時の課税関係

保険契約期間中、保険料の負担者や保険金の受取人を変更するなどの目的で、保険契約の名義変更を行うケースがあります。

パターンとしては、名義変更の対象となる部分(契約者、受取人)、変更前後の主体(個人、法人)によって、

実務上は主に以下のケースが想定されるかと思います。

(1)契約者の変更(個人→個人)

父親が契約者となって保険料を支払っていた生命保険について、契約者を子供に変更する場合が想定されます。

この場合には、契約変更時には贈与税などの課税関係は生じず、その後の保険事故が実際に発生した際に、

保険料負担者と受取人の関係に応じて課税されます。

(国税庁質疑応答事例「生命保険契約について契約者変更があった場合」,

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm)

なお、相続時の取り扱いを参考までにご説明しますと、相続により死亡保険金を子供が受け取る場合には、

その死亡保険金のうち、父親が支払っていた保険料の割合部分については相続税、

子供が支払っていた保険料の割合部分については所得税(一時所得)が課税されます。

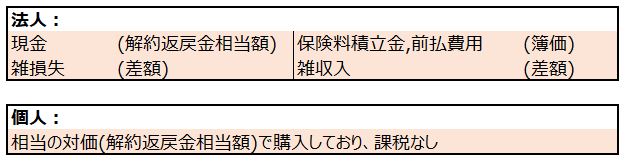

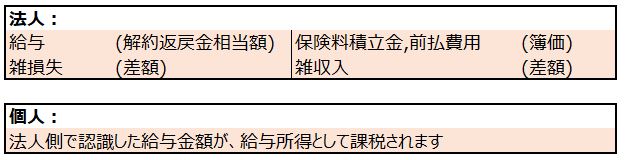

(2)契約者の変更(法人→個人)

法人で契約していた保険を、役員などの個人に有償で契約譲渡する場合や、

退職金として現物支給する場合がケースとして考えられるかと思います。

以下では、社長の退職金として保険契約を現物支給する際の税務処理をご紹介します。

契約変更時の解約返戻金相当額に基づいて、課税処理が行われるイメージです。

(3)契約者の変更(個人→法人)

個人事業主の方が法人成りした場合で、従来の保険を法人向けの保険商品に切り替えるために、

一旦、名義変更で個人から法人へ契約を移し、その後保険の変更を行うケースが考えられるかと思います。

この方法のメリットは、保険の変更の際には、健康上に問題がある場合でも診査不要なケースがあることです。

以下では、法人が個人から、養老保険契約を解約返戻相当額で買い取る場合を想定します。

(4)保険金受取人の変更(法人受取→個人受取)

上記とは異なり、契約者は変えずに、保険金の受取人を法人から個人に変更するケースです。

以下では、【法人契約】、【死亡保険金(法人受取)】、【満期保険金(法人受取)】で契約していた養老保険を、

【死亡保険金(従業員、役員の遺族受取)】、【満期保険金(従業員、役員受取)】に変更する場合を想定します。

a.有償で保険契約を譲渡するケース

b.無償で保険契約を譲渡するケース

(5)保険金受取人の変更(個人受取→法人受取)

保険金の受取人を個人から法人に変更するケースです。

【法人契約】、【死亡保険金(従業員、役員の遺族受取)】、【満期保険金(従業員、役員受取)】で契約していた養老保険を、

【死亡保険金(法人受取)】、【満期保険金(従業員、役員受取)】に変更する場合を想定します。

この点、死亡保険金、満期保険金ともに、従業員、役員が従来の受取人であったことを想定しているので、過去に支払済の養老保険は全額給与として処理されているかと思います。

そのため、受取人の変更にあたっては特に課税関係は生じません。

5.保険解約時の課税関係

次に、保険契約を解約した場合の税務を見ていきます。

資金繰りの観点から保険料を支払えなくなった場合や、手元資金が早急に必要な場合などは、

保険契約の解約を検討されるケースがあるかと思います。

解約した場合に解約返戻金を受け取ることができる保険については、その返戻金に対して課税が生じます。

解約返戻金は契約者が受け取ることになります。

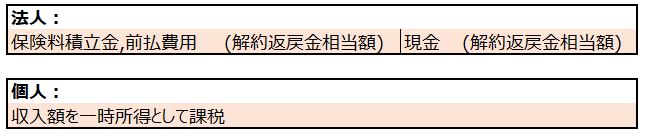

個人が受け取った場合と、法人が受け取った場合とに分けて、課税関係をご紹介いたします。

(1)個人が解約返戻金を受け取るケース

契約者と保険料負担者が同一の人である場合は、解約返戻金額から既に払い込んだ保険料を差し引いた金額が

一時所得として課税されます。

一方で、契約者と保険料負担者が異なる場合には、

保険料負担者から契約者(解約返戻金の受取人)に贈与があったものとして、贈与税が課税されます。

(2)法人が解約返戻金を受け取るケース

法人が解約返戻金を受け取った際の課税関係は下記の通りです。

6.保険事故発生時の課税関係

ここでは、保険の保障機能として、保険事故発生時に保険金が交付された場合の処理をご紹介いたします。

保険金の受取人が個人か、法人か、で分けて考えていきます。

(1)個人が保険金を受け取った場合

a.死亡保険金のケース

個人が死亡保険金を受け取った場合の課税関係については、以下の国税庁のHPが詳しいです。

(国税庁 タックスアンサー No.1750 死亡保険金を受け取った時,

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm)

国税庁のHPをもとに、各パターンの課税関係をまとめたものは下記の通りになります。

保険料の負担者と受取人の関係、及び一時金による受け取りか年金による受け取りか、で課税関係が変わってきます。

【パターン1】は、保険料を支払っていたその人自身が、保険金を受け取るケースです。

このケースでは、その保険料の受取人が所得税を課されることになりますが、

受取方法によって、一時所得か雑所得かに分かれます。

一時所得(一時金)の場合には、特別控除である50万円控除が適用できたり、最終的な所得税の計算では

一時所得の金額の1/2をもとに計算が行われるため、雑所得(年金)の場合と比べて、税務上のメリットが生じます。

【パターン2】は、被保険者と保険料の負担者が同一人のケースです。

この場合には、保険金受取人が、保険料を負担していた者から相続により保険金を取得したものとみなします。(相続税法第3条)

なお、一時金として受け取る場合には、相続税の1回のみで課税関係が終了しますが、

年金として受け取る場合には、相続年に相続税が課税された後、

翌年以降は毎年受取る年金受取額に対して所得税(雑所得)が課税されます。

この場合の雑所得の計算方法は、年々階段状に所得金額が増加していく特殊な計算方法を採用しており、

以下の国税庁のタックスアンサーにて詳細な計算方法が定められています。

(国税庁 タックスアンサー No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係,

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm)

【パターン3】は、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人、がすべて異なるケースです。

この場合には、保険料を負担していた者から、保険金受取人が保険金を贈与されたものとみなします。(相続税法第5条)

なお、こちらもパターン2のケースと同様、一時金として受け取る場合には贈与税の1回のみで課税関係が終了します。

一方で年金として受け取る場合には、贈与税に加えて、贈与年の翌年以後からの年金受取額に対して、

所得税(雑所得)が年々階段状に増加していくかたちで課税されます。

b.満期保険金のケース

個人が満期保険金を受け取った場合の課税関係については、以下の国税庁のHPが詳しいです。

(国税庁 タックスアンサー No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき,

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)

国税庁のHPをもとに、各パターンの課税関係をまとめたものは以下の通りになります。

死亡保険の場合と同様に、保険料負担者と保険金受取人の関係、

及び一時金による受け取りか、年金による受け取りか、でパターン分けされます。

2年目以降の雑所得の計算方法は、死亡保険金の場合と同様ですので、詳細は割愛します。

(2)法人が保険金を受け取ったケース

法人が保険金を受け取った際の課税関係は以下の通りです。

7.その他

(1) 遺留分対策としての生命保険

民法では、遺留分の侵害額請求というものが認められています。

これは、遺言などによる遺産分割の結果、法定相続人の中に分割財産の取り分が少ない方がいる場合に、

相続財産のうち自己の法定相続分の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)に相当する部分までの金額に関して、

金銭の支払いを請求することができるものです。

例えば、被相続人に子供が2人おり、そのうち1人とは仲が悪く疎遠であり、遺言で疎遠の子供へ財産を一切分割しないことを

定めた場合でも、その疎遠の子供は他の兄弟などの相続人に対して、金銭の支払いを請求することができます。

この点、生命保険金は相続財産ではなく、民法上は受取人固有の財産になると考えられているため、

原則は遺留分侵害額の計算の母数には含まれないというメリットがあります。

そのため、他の相続人に干渉されない財産として、生命保険を活用することができます。

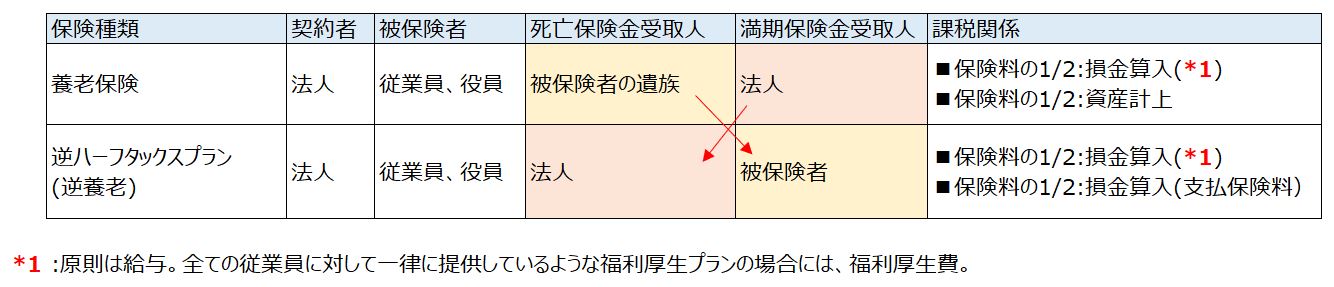

(2)逆ハーフタックスプラン(逆養老保険)

上記3.節では、法人が契約者となる養老保険に関する取り扱いをご説明しました。

そのうち、【死亡保険金(従業員、役員受取)】、【満期保険金(法人受取)】、として基本通達で規定されている契約形態を、

以下のように保険金の受取人を逆にしたものを、逆ハーフタックスプランといいます。

逆ハーフタックスプランの契約形態については、基本通達上明確な定めはなく、実務上は、保険料の1/2を支払保険料として損金算入、残りの1/2を給与(又は福利厚生費)として損金算入する処理が行われています。

この結果、養老保険で資産計上している保険料部分についても損金算入が可能になるというメリットがあります。

ただし、この処理は基本通達で特段規定されていない処理であるために税務否認リスクがあること、

さらに保険料の1/2が福利厚生費ではなく給与扱いとなる場合には源泉徴収事務が発生するという点に注意が必要です。

実際は福利厚生プランというよりかはオーナー個人の保障という観点で保険契約をされている場合も多いかと思われます。

そのような場合には、福利厚生費ではなく給与として扱われ、保険料相当金額に関して源泉徴収されるケースが多くなるかと思います。

源泉徴収事務を回避するためには、毎月の保険料は役員貸付金として処理し、満期保険金を減資として

その貸付金をオーナーから返済してもらえば、源泉徴収事務は発生しません。

ただし、役員貸付金として処理する場合には、会社がオーナーから貸付に係る受取利息を徴収しなければならないことに

注意してください。

8.さいごに

今回は生命保険にまつわる税務をご紹介いたしました。

基本通達には上記以外の規定もあり、さらに実際に販売されている保険プランも多種多様なものがあります。

まずは、本稿で基本的な生命保険の課税関係を整理していただき、保険契約の見直しなどにお役立ていただけますと幸いです。